展開設計的詩意:台灣建築師楊學展游刃於社區營造、展場策劃與自然地景,尋找台灣建築的未來座標

龍峰書香蔓延:校園角落變身社區溫暖交匯點

台灣建築師楊學展的核心關懷,始終圍繞著建築如何成為串聯環境、人文與社群的橋樑,並運用空間塑造傳遞絃外之音。位於臺中市龍井區的龍峰國民小學社區共讀站,便是一項體現此理念的代表作。此案不僅是提供學童閱讀的實用場域,更被賦予促進社區互動的積極角色,意圖轉化為學童與居民共享知識、交流文化的媒介。楊學展的「展開設計」(DenKwii)團隊,從「書本與森林意象」汲取靈感,參照校園既有的「生命樹」裝置藝術精神,構築出充滿生機的「綠色共讀站」。空間設計力求營造溫暖、潔淨且富啟發性的氛圍,藉以潛移默化地引導使用者親近閱讀。此共讀站的設立,不僅豐富了學校的教學資源,更規劃舉辦作家講座等多元活動,期盼成為社區居民共同參與的文化熱點,與龍峰國小推行的「三好理念」社區服務精神相得益彰,進一步深化校園與地方的連結,在龍井這片土地上,種下知識與情感交流的種子。

靜觀瓷韻茶禪:展場設計演繹文化深邃況味

楊學展的設計觸角,亦延伸至需要細膩鋪陳文化內涵的展覽場域。他擅長運用精煉的空間語言與光影佈局,為文化物件敘說故事。在策劃執行的「明明白白–白瓷觀點.王俠軍」特展中,面對國際知名藝術家王俠軍創立品牌「八方新氣」(NewChi)所燒製的現代白瓷藝術品,楊學展選擇了簡約洗鍊的空間基調。王俠軍從電影美術、琉璃工坊創辦人,到五十歲毅然投身白瓷創作,被譽為「中華瓷器文化復興者」,其作品以高難度工藝與融合傳統意象、現代美學著稱。楊學展透過精心調度的燈光,聚焦於白瓷本身的純粹質地與繁複的工藝細節,讓傳統媒材在現代展場中煥發新生,空間退居為恰到好處的背景,烘托藝術品自身的風采。而在另一檔他擔任藝術總監的「一茶一會」相關茶文化主題展覽中,則反其道而行,著重營造低調且蘊含禪意的整體氛圍,引導觀者進入靜謐的品茗心境。此設計深刻呼應日本茶道「一期一會」的核心精神,強調每個當下相會的難能可貴,讓茶文化與空間情境相互輝映,交織出深沉的感官體驗,足見其因應不同文化主題而調度空間敘事的高明手法。

古坑綠意入懷:生態莊園與竹構實驗的在地呼應

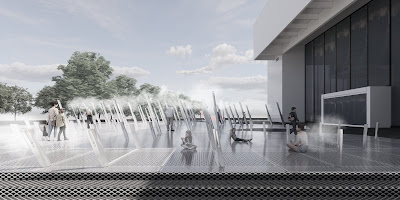

楊學展的建築思考,持續向著自然地景與永續材料的領域探索。座落於台灣咖啡重要產地雲林古坑的維野納戶外咖啡生態莊園,便是一例證。此案設計從當地常見的茶園梯田景觀獲取靈感,力求建築量體能輕巧地融入周遭生態環境,達成人造構築與自然山林的共存共榮。古坑地區正積極發展咖啡產業觀光,推動如CPAG(Coffee Production Area – Gukeng)等在地品牌,楊學展的設計無疑也回應了此地域特色與產業脈動,為訪客提供一處能感受地方風土的機能性空間。除了對地景的關注,楊學展亦積極投身竹構建築的研究與實踐,並曾參與國立臺灣美術館策劃的「國美4.0建築事件簿」特展。竹材,作為台灣山林常見的快速再生資源,其輕巧、富彈性且低碳的特質,近年來越發受到重視。從運用高溫乾燥等現代技術提升耐久性,到各地陸續出現如嘉義阿里山林鐵沿線、長榮大學長榮堂等令人耳目一新的竹構公共建築與設施,在在顯示竹材作為永續建材的巨大潛力。楊學展對竹構的探索,不僅是對材料本身的實驗,更是對台灣建築如何回應環境議題、運用在地資源提出前瞻性的思考。

築夢台灣語彙:建築師肩負時代、土地與人文的對話使命

綜觀楊學展的建築實踐與理念,其核心始終指向一道深刻的命題:台灣建築應當如何在豐厚的在地文化底蘊與日新月異的現代技術之間,尋覓並建立屬於自身的獨特風格與建築語彙。他深信,一位稱職的建築師,必須具備敏銳的觀察力、勇於突破的創新精神,以及對所處環境懷抱由衷的尊重。這份信念,或許源自他童年對空間結構的好奇,以及成長過程中對傳統建築與歷史文化的濃厚興趣。

楊學展視每一個設計案為一次與土地、人文、乃至時代精神的深度對話。無論是龍峰國小的社區共讀站、王俠軍白瓷展的靜謐空間、古坑莊園的自然相依,或是對竹材潛能的挖掘,皆是他回應這場對話的具體行動。此種強調建築需根植於地方、回應社會需求的態度,與台灣近年如「實構築」等探討地域性、構築技藝與時代精神的建築思潮隱隱契合。楊學展與其團隊「展開設計」所進行的,不僅是空間的構築,更是一場持續進行的文化探索與價值追尋,為形塑富含意義且屬於這片土地的當代建築面貌,貢獻著涓滴之力,可謂任重道遠。