北非殖民的黃昏與建築的傲慢:從阿爾及爾「法國氣候區」看見法蘭西帝國落幕前,那既慷慨又專橫的矛盾身影

帝國落日下的建築孤本

在法蘭西第五共和國風雨飄搖,阿爾及利亞獨立戰爭山雨欲來的前夕,一座名為「法國氣候區」的巨型住宅建築群,在阿爾及爾的山麓上拔地而起。此案由殖民政府於1950年代初期委任,旨在為從鄉間遷徙至城市周邊貧民窟的穆斯林人口提供新的居所。然而,這個看似出於善意的龐大計畫,實則是一齣精心編排的政治雙簧,它既要彰顯殖民母國的慷慨為懷,亦要不經意地流露帝國不容挑戰的威權本質。這棟建築的誕生,本身就是一部帝國斜陽下的悲喜劇,預示著一個時代的終結,斑斑可考。

普雍的雄心與時代的印記

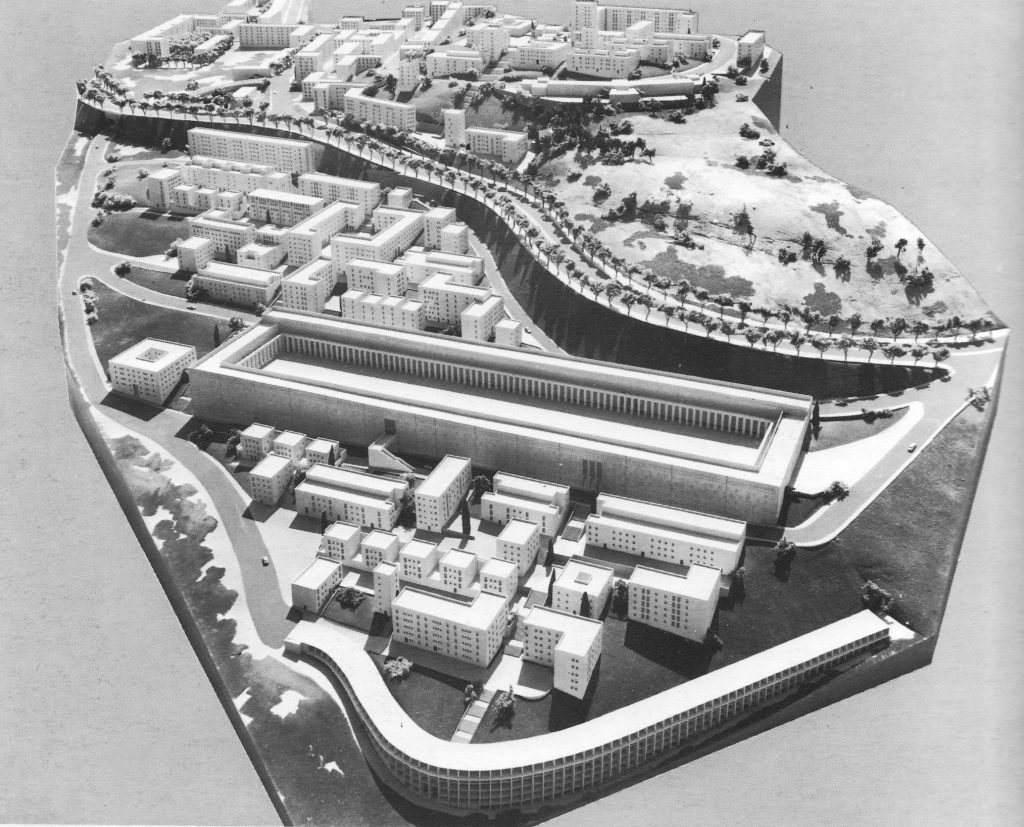

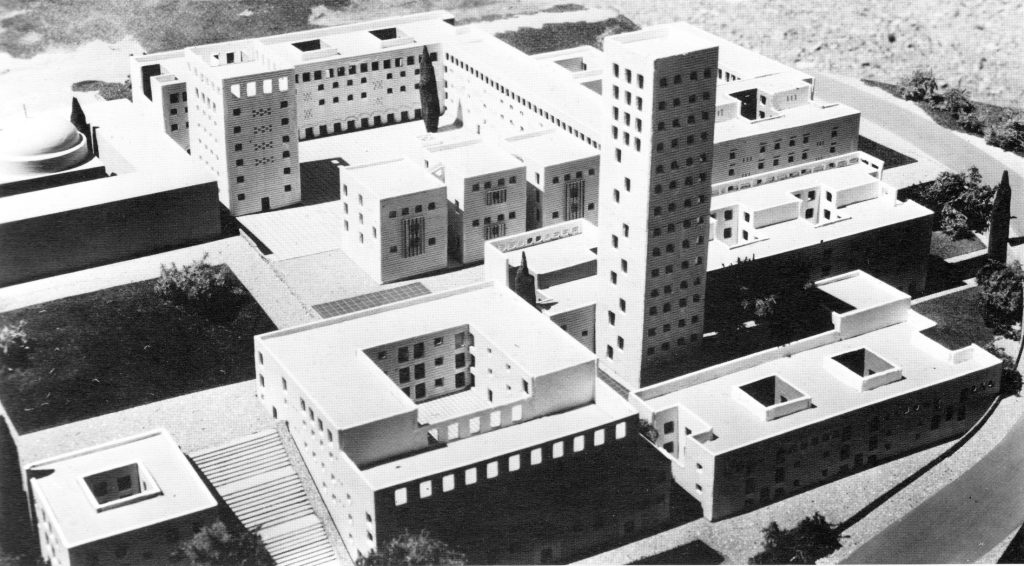

擘劃此案的靈魂人物,是師承法國清水混凝土先驅奧古斯特.佩雷(Auguste Perret)的法國建築師費爾南·普永(Fernand Pouillon)。他銜命在陡峭的山坡地上,以一種近乎古典的恢宏手筆,規劃了總數高達六千戶的集合住宅。此案的規模與格局,遠遠超越了當時在北非地區由「非洲建築與都市計畫工作室」(ATBAT-Afrique)所進行的各種前衛實驗。普雍試圖以一種更為傳統的土地開發模式,建立起全新的城市秩序,這不僅是他個人職業生涯中濃墨重彩的一筆,也成為那個特定時空背景下,殖民政府試圖以建設來化解衝突的時代縮影。

兩百柱廊的古典迴響

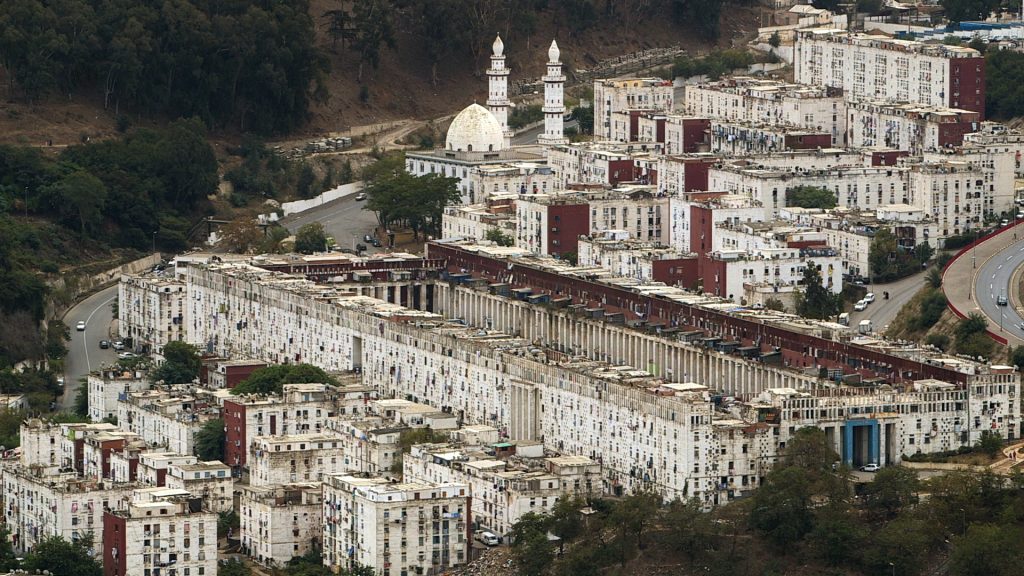

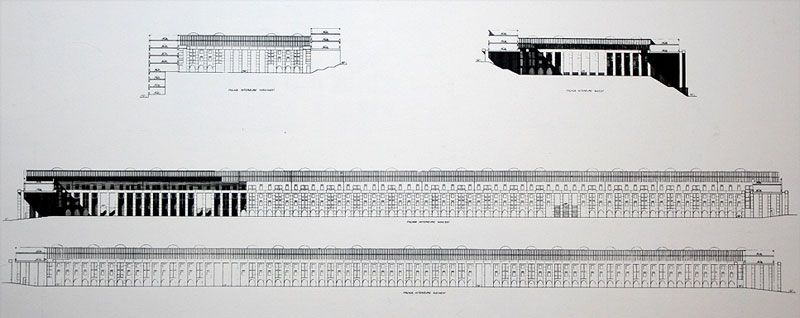

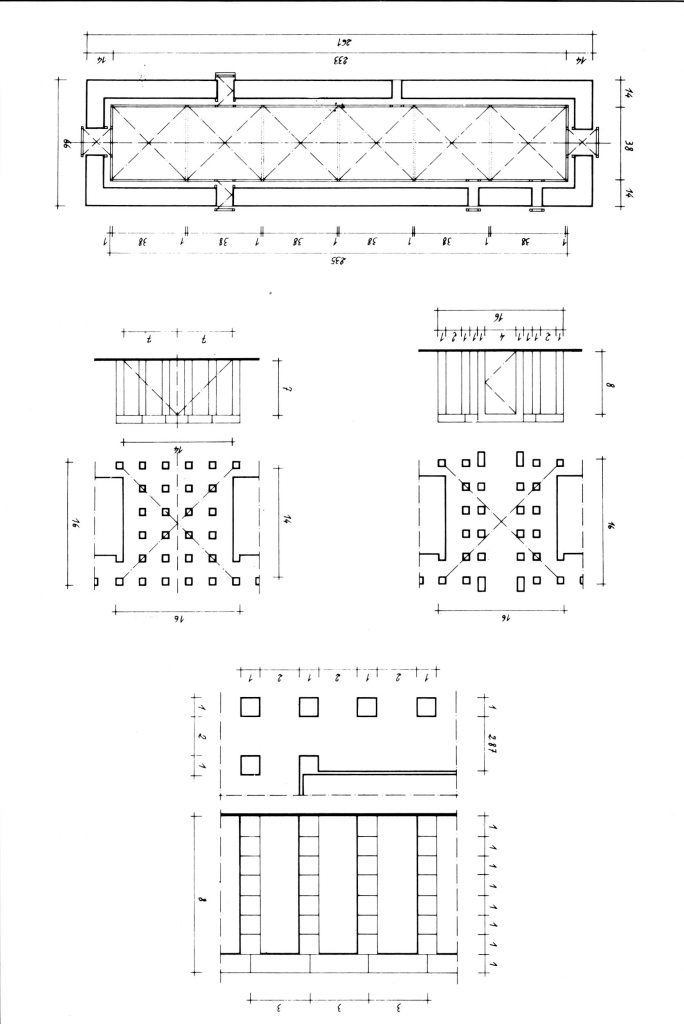

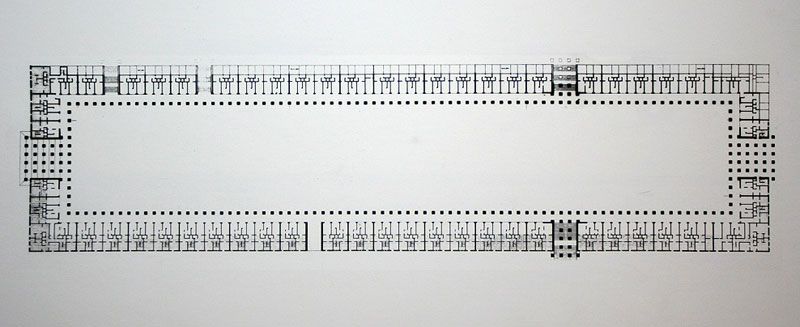

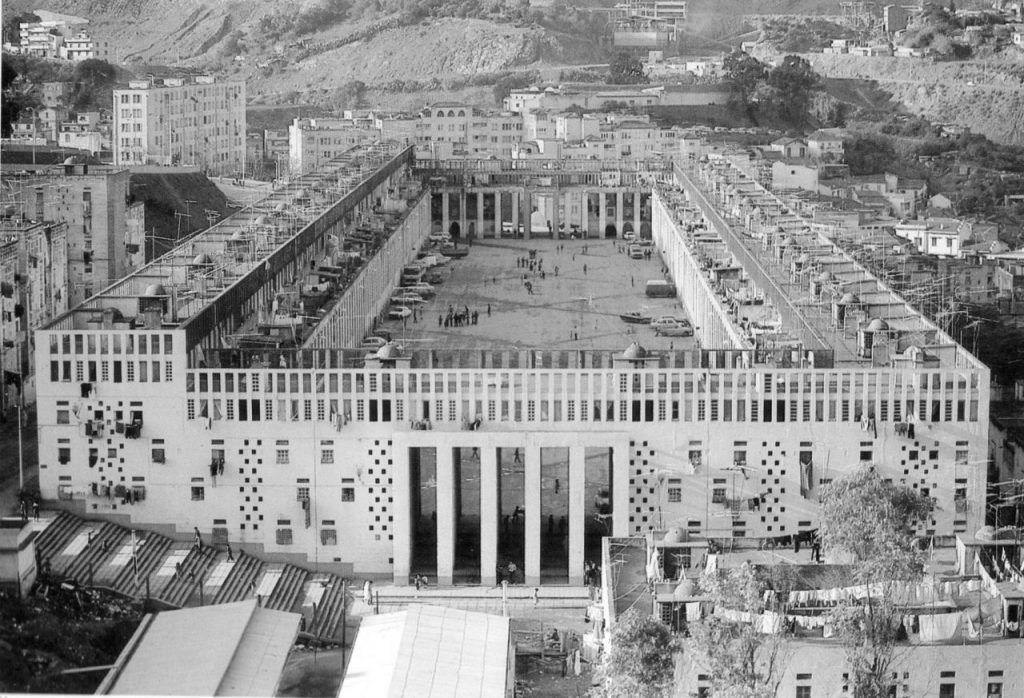

整個「法國氣候區」建築群的視覺核心與精神中樞,無疑是那座被稱作「兩百柱廊」(deux cents colonnes)的巨大長方形合院建築。這棟高達六至七層的量體,環抱著一個長二百三十三公尺、寬三十三公尺的巨大中央廣場(maidan)。建築的內側,一道三層樓高的雄偉柱廊環繞四周,其莊嚴的序列感與空間尺度,令人聯想起古羅馬廣場的公共精神。對費南德.普雍而言,這個空間的成立,是他作為住宅建築師生涯的升華與頂點,他企圖在此復興一種屬於地中海傳統的公共生活,氣勢磅礡,可見一斑。

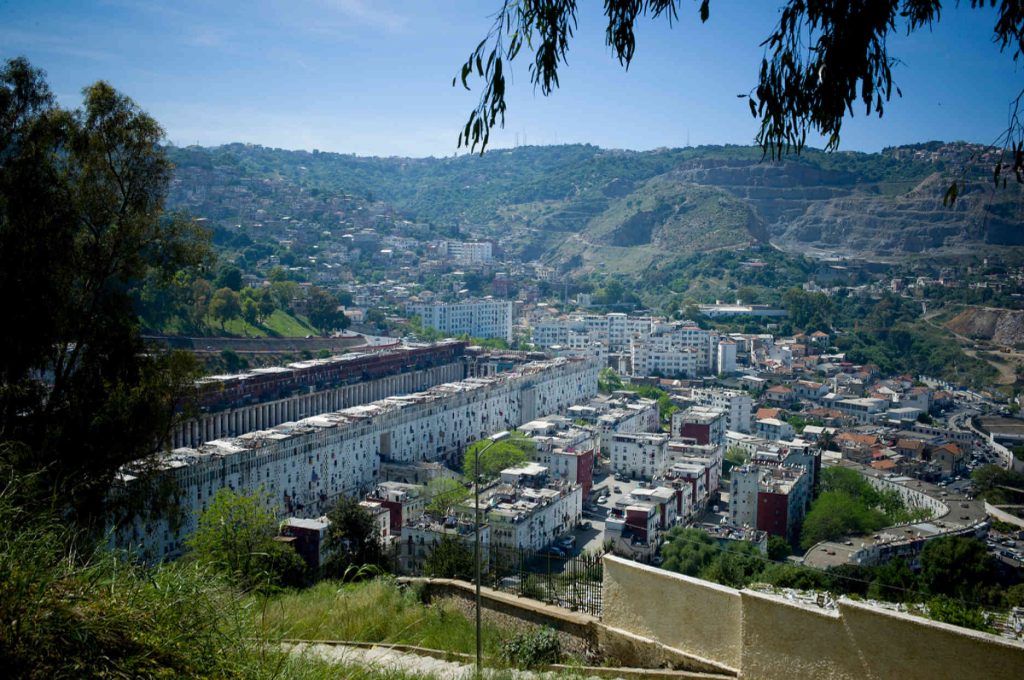

地景中無法忽視的石造巨碑

憑藉著得天獨厚的地理位置與不容分說的幾何造型,「法國氣候區」在城市地景中呈現出無與倫比的存在感。它雄踞於山丘之麓,距離地中海僅約兩公里之遙,宛如一座現代的石造衛城,俯瞰著阿爾及爾的城市輪廓。整個建築群由數棟尺度不一的建物構成,而核心的「兩百柱廊」以其接近羅馬廣場的宏大比例,從周遭環境中脫穎而出。這種君臨天下的姿態,使其甫一落成,便成為阿爾及爾天際線上一個無法被忽視的地標,昭示著權力與秩序的降臨。

文化符碼的交疊與誤讀

細究其建築語彙,更能發現其中耐人尋味之處。此案的主體結構散發著濃厚的歐洲古典主義氣息,其巨大的量體與嚴謹的幾何,是對西方紀念性建築的直接唱和。然而,在建築的表皮,例如那些大小不一、錯落有致的開窗,卻又創造出一種宛如伊斯蘭建築中常見的馬賽克(Mosaic)拼貼效果。這種設計手法,究竟是建築師對在地文脈的真誠致意,或僅是一種東方主義式的符碼挪用,至今仍眾說紛紜,卻也恰好反映了殖民情境下文化交流與權力不對等的複雜關係。

華美袍下的居住窘境

然而,在這座建築不朽的 monumental 外殼之下,隱藏的卻是極為困窘的居住現實。內部的住宅單元普遍存在天花板過低、採光通風不良、衛生條件堪憂等問題,捉襟見肘。這些設計上的缺失,無情地揭露了當時法國政府對於被殖民者的真實態度——一種視之為次等公民,僅需滿足最低生存需求的傲慢。建築外在的宏偉與內在的鄙陋,形成了一個極具諷刺性的強烈對比,讓所謂的「慷慨」顯得虛偽,也讓這座建築的社會意義變得格外沉重。

衰頹的遺產與未卜的明天

時過境遷,阿爾及利亞獨立已逾半世紀,當年的建築巨作如今正深陷於嚴重的衰敗困境,甚至因毒品交易猖獗而獲得「哥倫比亞」(La Colombie)的惡名,前途未卜。與普雍那種自上而下、氣吞山河的設計形成鮮明對照的,是與他同時代的阿爾及利亞建築師羅蘭.西穆內(Roland Simounet)。西穆內在1960年代初期於阿爾及爾郊區設計的幾個低矮、高密度的住宅項目,採取了更為謙遜、更貼近在地紋理的姿態,兩者高下立判,為後世的建築實踐留下了深刻的省思。